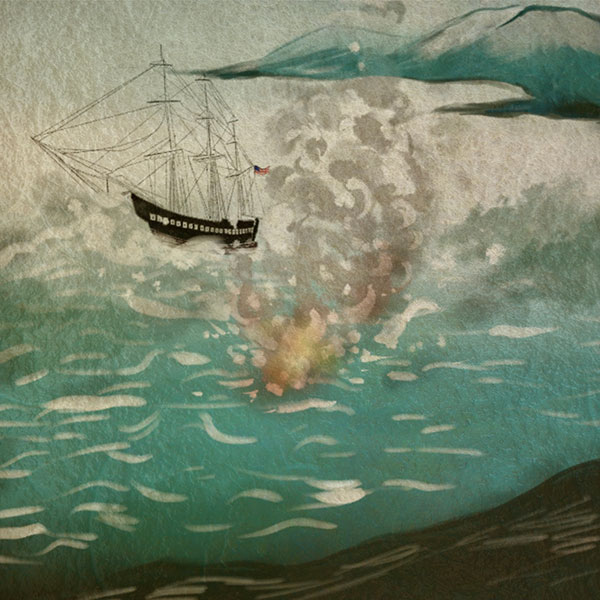

モリソン号事件蛮社の獄のきっかけとなった米国船への砲撃

モリソン号事件

- 記事カテゴリ

- 事件簿

- 事件名

- モリソン号事件(1837年)

- 場所

- 鹿児島県・神奈川県

江戸時代後期、日本には開国や交易を求めて次々と海外から船がやってきました。その一つが天保8年(1837年)にやってきた米商船のモリソン号です。日本漂流者を乗せた商船でしたが、これを軍艦と勘違いした幕府はモリソン号を砲撃して追い払いました。そんな幕府の対応には批判が殺到し、幕府は「蛮社の獄」で批判した蘭学者たちを弾圧することになります。今回は蛮社の獄のきっかけとなったモリソン号事件について、わかりやすく解説します。

江戸幕府後期に外国船の来航が続く

江戸時代に幕府がとった外交政策といえば、海外との外交や交易を制限するいわゆる「鎖国」です。江戸幕府前期は海外と貿易していましたが、カトリック教国が貿易とともにキリスト教を布教し、幕府の統治を脅かすようになったことから幕府はキリスト教の禁教令を発布。さらに寛永14年(1637年)10月から翌年2月まで起きた「島原の乱」により、幕府は寛永16年(1639年)に「第五次鎖国令」を出して「鎖国」を完成させました。

とはいえ幕府は鎖国中、オランダ、中国、朝鮮、琉球王国、蝦夷(北海道全島、樺太島、千島列島など)については窓口を置いて交流を続けていました。それ以外の国に対しては鎖国を貫いていましたが、18世紀後半からロシアや英国、米国などの船が日本を訪れ開国や通商を求めるようになります。これに対し、幕府がとった政策が寛政3年(1791年)の「異国船取扱令」で、異国船を政府が臨検するというもの。指示に従わない異国船については攻撃してもよいとしています。

その後、ロシアから次々と通商を求める使者が来日します。寛政4年(1792年)にはアダム・ラクスマン、文化元年(1804年)にはニコライ・レザノフが訪れ通商を求めますが幕府は拒否。幕府の対応に怒りを覚えたレザノフは部下のフヴォストフに日本の北方拠点を攻撃させました。「文化露寇(フヴォストフ事件)」として知られる事件をきっかけに、幕府は文化4年に「ロシア船打払令」を発布します。

文化5年(1808年)には英国のフェートン号が長崎に不法侵入する「フェートン号事件」が発生。その後も次々と海外の船が来航し、幕府は対応に追われることになります。

「異国船打払令」で砲撃許可

幕府内で今後の対応等を協議した結果、文政8年(1825年)に「異国船打払令」が出されます。これまで窓口を設けてきたオランダや中国など以外の外国船が日本に近づいた場合、無差別に砲撃して追い払え、という内容で、軍艦ばかりでなく民間船も対象でした。

実は文化露寇から異国船打払令が出されるまで、幕府内外では開国すべき、通商だけでも許可すべきという意見が出されることがありました。しかし文化露寇で幕府が敗退したことで、海外への危機感が高まり、国防強化が叫ばれるようになり、幕府は外国船への強攻策を決定したのです。このように幕府が外国船への敵愾心を剥きだしにしているなかで起こったのが、「モリソン号事件」でした。

モリソン号事件①日本人の送還と通商を求めて来航

モリソン号事件は天保8年(1837年)6月に米国商船のモリソン号が日本を訪れ、異国船打払令により幕府から砲撃を受けた事件です。モリソン号の目的は、漂流していた日本人7名の送還と日本との通商でしたが、幕府は異国船打払令を適用させて追い払いました。

モリソン号は564トンの快速帆船で、貿易商社のオリファント商会の商船でした。天保8年6月2日、マカオを出発したモリソン号は那覇を経由したのち、6月28日に浦賀(神奈川県横須賀市)に接近。江戸湾の入り口から奥に進んだあたりで浦賀奉行らの砲撃を受け、浦賀の手前に錨をおろしました。その後船には近隣の漁民たちや役人がやってきており、ちょっとした交流があったようです。しかし、翌日には対岸から幕府側が砲撃してきたため、モリソン号は急遽出発します。ちなみにこの際、岸からは30分程度砲撃されたものの、命中した弾は1発のみでした。

モリソン号が反撃しなかったのは、武装していなかったから。通常、商船は海賊や窃盗などを備えるために大砲を備えていますが、今回の日本渡航は日本人漂流者たちを送り届け、通商を求めるという平和的な内容。外交的な意図もあり、大砲を取り外していたのです。

浦賀から脱出したモリソン号は鹿児島に向かい、7月10日に鹿児島湾の山川港の沖に停泊して薩摩藩と交渉します。薩摩藩側の窓口は家老の島津久風でした。こちらも当初は友好的に進みましたが、結局薩摩藩は異国船打払令を理由に、日本人漂流者はオランダ経由で送還するよう伝え、食料や水、薪などを与えたものの通商などの交渉を拒否。7月12日に薩摩藩はモリソン号に砲撃を加えて追い払いました。

モリソン号に砲弾は当たらなかったものの、日本側の強攻姿勢を体感したモリソン号は日本を去り、日本人漂流者を送還することなくマカオに戻りました。なお、モリソン号に対する攻撃が不発に終わったことに危機感を抱いた薩摩藩は、後に洋式砲術を採用。海防強化に努めていくことになります。

モリソン号事件②幕府の対応は?

この一連の出来事を幕府が正式に知ったのはなんと天保9年(1838年)6月のこと。長崎に到着したオランダ船経由で情報が入ってきたのです。ちなみにこの際モリソン号は「えけれす船」、つまり英国の船と報告されており、幕府はしばらくモリソン号がどこの国の船なのかを誤認していました。

幕府は老中・水野忠邦を中心に対策をねることになります。忠邦はこの件を勘定奉行や大目付等の諮問にかけました。7月から8月にかけてそれぞれの立場からの意見が出されましたが、勘定奉行をはじめとした勘定方は通商については「論外」とし、日本人漂流者についてはオランダ経由で日本に返還させるべきとしました。大目付や目付についても同様の回答で、モリソン号が戻ってきた場合は日本人が乗っていようがいまいが打払うべきとしています。

忠邦は大学頭(儒官の長。当時の儒学者の中心人物)にも意見を求めましたが、当時大学頭を務めていた林述斎もオランダ経由の日本人の返還に賛成しました。ただし、英国船については「日本人漂流者を連れてきた場合は無体に打払わず、そのような場合どうするかの取り扱いも検討しておくべきでは」とコメントしています。つまり、異国船打払令についてはどちらかといえば反対だったようです。

忠邦は大目付たちの答えを述斎に示して再度意見を求めましたが、述斎の意見はほぼ変わらず、英国船については江戸時代初期に貿易をしていており、ロシアと違って争っていないので慎重に対応すべきと主張します。さらに日本人漂流者を考慮して「御憐」れむべきとし、異国船打払令については、詳細を知ることなくむやみやたらに打払うことを批判しました。

こうした意見を踏まえて忠邦は幕府の最高司法機関である「評定所」に委ねます。評定所の出した結論は、従来通り異国船打払令をおこなうとともに、日本人漂流者の送還は必要なし、というかなり厳しい内容でした。

漂流者の送還については、他の人々は「助けるべき」としましたが、評定所は「助けなくてよい」とうかなり厳しい意見を出しています。意見は割れましたが、結局忠邦は長崎奉行の久世広正に対し、オランダ船により日本人漂流者を送還させるよう命じています。

モリソン号事件③7名の日本人漂流者たち

幕府の議論の争点のひとつとなったモリソン号の「日本人漂流者」たち。実はどこの誰なのかしっかりと記録に残っています。

日本人漂流者は全部で7名おり、このうち岩吉、久吉、音吉の3名は、天保3年(1832年)10月に嵐で遭難した尾張(愛知県西部)の千石船「宝順丸」の乗組員でした。宝順丸は1年2ヶ月に渡って太平洋を漂流し、アメリカ西海岸のフラッタリー岬(米国ワシントン州のカナダ国境付近)付近に漂着。他の乗組員11名は壊血病などで死亡しており、3名は奇跡的に助かったのです。

3名は現地のネイティブ・アメリカンの人々に助けられましたが、のちに奴隷のように扱われました。彼らを助けたのは北米での毛皮貿易を担っていた英国の国策会社・ハドソン湾会社の責任者だったジョン・マクラフリンです。3名は地元の学校で英語教育を受けたのち、英国船イーグル号でハワイ経由でロンドンに移動。実は彼らは記録上では初めてロンドンに上陸した日本人なんだとか。

その後はマカオに移動し、ドイツ生まれの宣教師・チャールズ・ギュツラフのもとで帰国を待っていました。その際3名は、現存する最古の日本語訳聖書「ギュツラフ訳聖書」を完成させました。

3名が帰国を待っている間、残る4名の庄蔵、寿三郎、熊太郎、力松がルソン島からマニラ経由でマカオに送られてきました。彼らが乗った船は天保6年(1835年)11月、天草から熊本に向かう途中で漂流していました。

ジョン・マクラフリンはこうして集まった日本人漂流者を、日本との貿易再開に利用しようとしました。実はこの時代、日本人が漂流しているところを外国船に助けられることはよくあることで、外国が開国や通商に利用しようとするのもこれまたよくあることだったのです。例えば寛政4年(1792年)に漂流者・大黒屋光太夫とともに来日したロシアのアダム・ラクスマンも、光太夫ら日本人漂流者の送還をかかげながら日露間の通商を目的にしていました。

しかし、マクラフリンの計画は失敗に終わります。というのもこのころ英国は中国(清)との関係が急速に悪化し、日本との貿易どころではなくなってきたからです。清は英国から輸入されたアヘンにより苦しめられており、天保9年(1838年)にはそれまでのアヘン根絶への実績が評価されて林則徐がアヘン禁輸のトップに任命され、翌年広東で英国商人のアヘンを全て没収しています。これに英国商人が大反発し、天保11年(1840年)には英国と清の間でアヘン戦争が勃発しました。

英国が日本人を送還している余裕がなくなってきたなか、これがチャンスとばかりに手を挙げたのが、広東にあったモリソン号の持ち主・オリファント商会だったのです。

モリソン号事件④結局日本人漂流者はどうなった?

モリソン号事件について「日本人漂流者をオランダ経由で受け入れる」と結論した幕府。これで7名は無事に帰国して日本で平和に暮らしました…といけばよかったのですが、そうはなりませんでした。結局彼らは再び日本で生活することはなかったのです。

彼らのその後の様子は他の日本人漂流者や当時の江戸幕府による聴取、明治維新以降の使節団参加者などが残した記録から読み取ることができます。7名のうち、一番有名になったのは音吉です。音吉は英国の船などで働き続け、アヘン戦争に従軍。戦後は上海に住んで通訳として活躍し、日本人漂流者の帰国を手助けしました。

さらに通訳として日本に足を運んでおり、日英和親条約の締結時には英国側の通訳として尽力しました。その後結婚してシンガポールに移り住み、日本人として初めて英国に帰化し、ジョン・マシュー・オトソンを名乗ります。文久2年(1862年)にシンガポールを訪れた文久遣欧使節とも会っており、使節団に参加していた福沢諭吉は音吉の話を『西航記』に記しています。音吉は慶応3年(1867年)にシンガポールでその生涯を閉じました。

他の人々の記録はあまり残っていませんが、岩吉は英国貿易監督庁の通訳となりました。中国の寧波に住んでいたようですが、嘉永5年(1852年)に妻に殺害されて46歳の生涯を閉じます。熊太郎、寿三郎、庄蔵、力松、久吉はマカオから香港に移住。熊太郎は移住後まもなく、寿三郎は後にアヘンの影響により死亡しています。

庄蔵は米国からきた中国人と思しき女性と結婚。力松も米国人女性と結婚して香港の新聞社勤務になりました。さらに英国軍艦の通訳として日本を訪れており、幕府の役人と会話をした記録が残っています。久吉は香港の英国の出先機関で蔵番として活躍しました。3名についてはその後の記録はありませんが、どうやら香港でその生涯を終えたようです。

モリソン号事件から蛮社の獄へ

モリソン号事件が世に明らかになると、幕府に対する批判が殺到しました。特に評定所が出した意見が関係者から蘭学・儒学者たちなどによる「尚歯会」にもたらされると、学者達は幕府を批判します。なかでも蘭学者の高野長英が『戊戌夢物語』を記して幕府を批判し、書物が世の中に広まりました。このため幕府は高野長英をはじめとした蘭学者たちを逮捕し、言論を弾圧する「蛮社の獄」を起こすことになるのです。

- 執筆者 栗本 奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。