解体新書(2/2)日本初の翻訳解剖書

解体新書

- 関係する人物

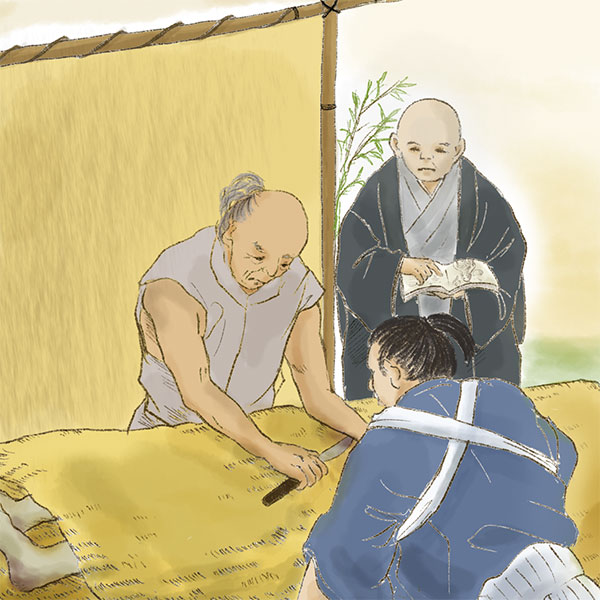

そんななか、3人は長崎でオランダ語を学んだ経験のある良沢を「盟主」とし、先生として仰ぎつつ進めることにしました。当時良沢は49歳、玄白は39歳、中川淳庵は33歳。一番の年長で知識が豊富な良沢を中心に、オランダ語を学びながらの翻訳作業がスタートしたのです。なお、のちに医者で蘭学者の桂川甫周や石川玄常等もメンバーに加わっています。

『蘭学事始』には『解体新書』の翻訳の苦労が記されていますが、それによると「『眉』というものは目の上に生えた毛である」という説明文も、意味がぼんやりしていて長い春の一日をかけてもわからなかったそうです。わからない単語については○のなかに十文字を書いた「くつわ十字」を書きましたが、わからない言葉が多すぎて苦しくなると「それもまたくつわ十字、くつわ十字」と言っていたのだとか。現代でも同じようなことがあるので、思わず親近感がわいてしまうエピソードです。

翻訳者たちは1ヶ月に6、7回会合を開いて話し合いをして翻訳を進めていきます。最初のうちはなかなか進みませんでしたが、毎年江戸を訪問するオランダ語の通詞に質問したり、解剖と照らし合わせたりして知識を深めていったところ、1年くらいたつと訳語の数が増え、1日10行以上わかるようになりました(『蘭学事始』)。安永元年(1772年)にはなんとか形になり、そこから更なる改稿がなんと11回も行われ、安永3年(1774年)8月、『解体新書』が刊行されます。

なお、『解体新書』の予告編として、安永2年(1773年)に『解体約図』が刊行されています。『蘭学事始』によれば当時流行していた「ひきふだ」(宣伝ビラ)のようなもので、ほとんど知られていないオランダの医学書を出版したら世間から怪しまれてしまうのでは、と考えたからです。

また、そもそも幕府に認めてもらえるのかはわからず禁書扱いされてしまう可能性もあったため、玄白たちはつてを使って将軍や老中、公家の有力者に『解体新書』を予め献上しています。いろいろと心配があった『解体新書』ですが、無事に有力者たちからは受け入れられました。

『解体新書』になぜかない「前野良沢」の名前

『解体新書』を読むと、訳者は「杉田玄白」、そのほか「中川淳庵(校)、石川玄常(参)、桂川甫周(閲)」となっており、なぜか盟主である「前野良沢」の名前がありません。なんと長崎のオランダ語通詞・吉雄耕牛が書いた序文の中で登場するのみです。

この序文では良沢を立派な人物であると褒めているほか、二人で訳したことがわかるような文章が書かれています。『蘭学事始』でも良沢が翻訳を担当していることが記されており、感謝の様子が伝わってきます。つまり、玄白側から良沢を排除したわけではないのです。

このため、『解体新書』に良沢の名前がない理由は、良沢側から載せないようにという要望があったという説が有力です。良沢は研究熱心で完璧主義者だったようで、当時の中津藩主・奥平昌鹿より「蘭学の化け物」とまで呼ばれた鬼才。『蘭学事始』によれば学問重視でくだらない人とは交わりたくない、偏屈な研究者タイプだったようで、玄白は「天然の奇士」「奇を好む性」と評しています。

良沢はオランダ語の正確な翻訳にこだわっており、十分に訳せたとはいいがたい『解体新書』に名前を載せることは許容しがたかったようです。それならばこだわりぬいて出版すればいいのでは?という意見もあると思いますが、杉田玄白としては「早く『解体新書』の中身を広く世に知らせて治療に役立てたい」という意識が強くありました。『蘭学事始』では大体わかったところを訳し、医学の発展に努めたい、あとは後人がなんとかするだろう、という大雑把な考え方をしていたことが書かれています。

『解体新書』の与えた影響

『解体新書』は西洋医学を日本に紹介し、日本の医学界に多大なる影響を与えました。しかし、初めて西洋語から翻訳したため、前野良沢の懸念通り誤訳が多くありました。そのため、杉田玄白はのちに弟子で蘭学者の大槻玄沢に『解体新書』を訳し直すよう命じます。そして文政9年(1826年)に改訂版として『重訂解体新書』が刊行されました。こちらは序や附言などが1巻、本文が4巻、名義解6巻、付録2巻の13巻で、加えて銅板図『重訂解体新書銅板全図』が1巻あります。

実は『重訂解体新書』、草稿自体は寛政10年(1798年)にできていましたが、出版までに約30年もかかっており、その間に「付録」が増えています。これは松平定信による「寛政の改革」(1787年~1793年)で出された「寛政異学の禁」の余波が一因だったと推察されます。朱子学を政府公式の学問とし、それ以外を「異学」として禁じ、出版を取り締まったもので、この際公的機関における蘭学も廃止されました。また、当時の出版業界の人手不足等も遅れの一因だったようです。

『重訂解体新書』が出版されたときには杉田玄白はすでに亡くなっていましたが、訳者の場所には「杉田玄白」の文字がしっかり残っています。さらに玄沢も『重訂解体新書』の出版を見届けたのち、文政10年(1827年)にこの世を去っています。しかし、『解体新書』は現代まで受け継がれています。それが翻訳に際して作られた「神経」「動脈」などの翻訳語。刊行から250年経った今でもそうした言葉は幅広く使われているのです。

解体新書の記事を読みなおす

- 関係する人物

- 執筆者 栗本奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。